..:: URÓLOGOS EN MERIDA::..

¿Que hace un Urólogo?

El Urologo se ocupan del estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías que afectan al aparato urinario, glándulas suprarrenales y retroperitoneo de ambos sexos y al aparato reproductor masculino sin límite de edad. La Urología NO atiende exclusivamente a pacientes masculinos. Las vías urinarias de las mujeres son parte de la especialidad del Urologo. Las partes que abarca riñones, ureteros, vejiga y uretra, es frecuente que problemas vaginales afecten la vejiga o la uretra que también es taendido por el Urólogo.

¿Que Urologo es el que necesito?

En esta pagina de Urologos en Mérida encontrará especialistas y la descripción de los padecimientos que atienden, su curriculum y demás información la podrá encontrar en sus paginas web o inclusive en sus enlaces a las redes sociales que ellos manejan, cabe mencionar que todos practican su profesión urólogo y que dedican su experiencia a ayudar pacientes masculinos y femeninos en la ciudad de Mérida Yucatán.

Si requiere mas información p ayuda para encontrar un especialista en urologia nos puede contactar:

Dr. Benilde J. Puerto C.

Urólogo pediátrico

C. 45 501 Por 60 y 62, Centro, 97000 Mérida, Yuc.

Citas: 999 928 5864

Dr. Hernández Hernández Moisés

Urólogo pediátrico

Centro Médico Metropolitano

Citas: 999 926 2745 y 999.926.2631

Dra. Teresa E. González Fuentes

Urólogo pediátrico

Complejo Altabrisa 1000enium

Citas: 999 518 8521 y 999 233 1446

Dr. José Luis Canto

Urólogo pediátrico

Centro Médico Pensiones

Citas: 999 115 5109

Dr. Carlos Reyes Ordaz Ortiz

Urólogo pediátrico

Star Médica Mérida

Citas: 999 459 3199

Dr. Marco Escalante Rodríguez

Urólogo pediátrico

CMA. Centro Médico de las Américas

Citas: 999 260 5318

Dr. César Briseño Navarrete

Urólogo pediátrico

Av. Itzáes 242, García Ginerés, 97070 Mérida, Yuc

Citas: 999 925 4954

Impotencia Sexual Masculina

Dr. José A. Aguilar Moreno CIRUJANO URÓLOGO CERTIFICADO POR CONAMEU CENTRO MÉDICO METROPOLITANO, Ced. Esp: 6323674 UNAM CONSULTORIO 3: (999) 289-10-11 STAR MÉDICA, CONSULTORIO 703: (999) 943-61-33 www.urologiadelsureste.com JOSE AGUILAR MORENO @DrJoseAguilar...

INFERTILIDAD FACTOR MASCULINO

Alrededor del 15% de las parejas son infértiles después de haber estado tratando de quedar embarazada durante un año sin éxito. La infertilidad de factor masculino se refiere a cuando un hombre tiene dificultades en embarazar a una mujer después de haberlo intentado...

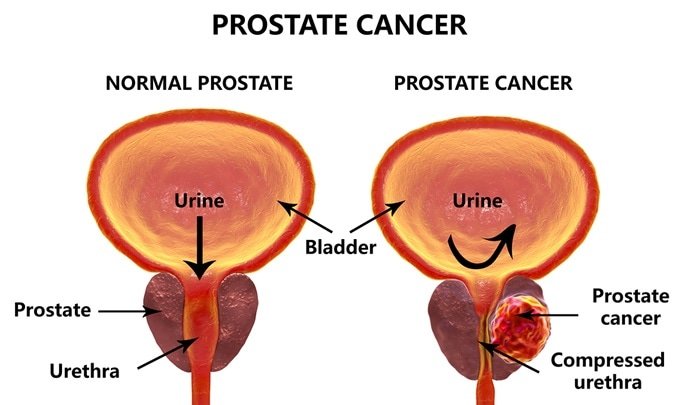

CÁNCER DE PRÓSTATA

La próstata es una pequeña estructura con forma de nuez que exclusivamente los hombres la posen y que forma parte del aparato reproductor masculino, su función es producir el 85 % del semen. Este órgano está localizado el rededor de la uretra, que es el conducto...

Andropausia o síndrome de deficiencia de testosterona en el adulto mayor

Etimológicamente hablando, el término ANDROPAUSIA significa el cese de las funciones masculinas, por lo tanto, es un término mal utilizado estrictamente hablando, sin embargo, todos entendemos a que se refiere, por tanto, lo voy a emplear indistintamente en este...

Cáncer de Próstata

Qué es La próstata es la glándula sexual del hombre encargada de producir el semen. Es del tamaño de una nuez y se encuentra debajo de la vejiga de la orina, rodeando a la uretra. A diferencia de otro tipo de cáncer, el de próstata se caracteriza por evolucionar de...

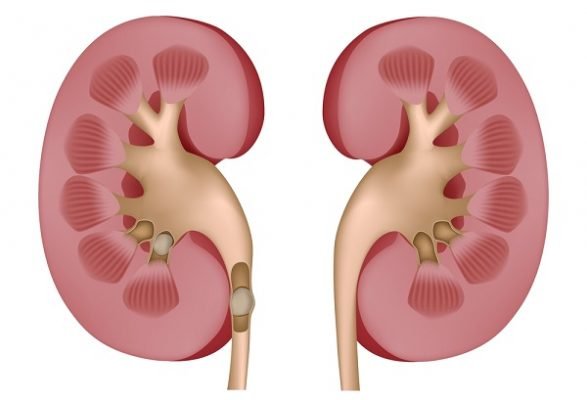

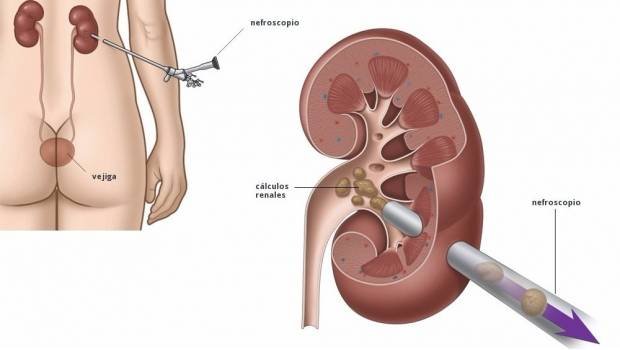

¿Cuáles son los síntomas de las piedras de los riñones?

Entre los síntomas de las piedras en los riñones están: dolor agudo en la espalda, el lado, la parte baja del abdomen o la ingle presencia de sangre (de color rosado, rojo o café) en la orina, también llamada hematuria necesidad constante de orinar dolor al orinar...

Hay cuatro tipos principales de piedras en los riñones

Piedras de calcio (cálculos de calcio) son el tipo más común de las piedras en el riñón. Por lo general son de calcio y oxalato (una substancia química natural que se encuentra en la mayoría de alimentos) pero a veces están hechos de calcio y fosfato. Piedras de...

Especialidad en Urología Ginecológica

La Especialidad en Urología Ginecológica, subespecialidad de la Ginecología, que tiene a su cargo el cuidado de la salud y el manejo de la disfunción del tracto urinario inferior femenino (TUI) en particular y del piso pélvico en general Esta especialidad se ocupa del...

Mitos sobre la urología

¿Sabías que quienes no acuden anualmente a las revisiones se privan de obtener un diagnóstico precoz de algunas enfermedades que podrían haber evitado como fimosis, cáncer de próstata y testículos? Mejor Visita al urólogo. La prueba del tacto rectal es muy rechazada y...

Síntomas de la próstata

El cáncer de próstata, como una gran parte de los tumores malignos, no va a causar ninguna alteración perceptible por el paciente en las fases iniciales de la enfermedad. Son tumores que evolucionan lentamente y normalmente la sintomatología va a presentarse en etapas...

Cáncer de próstata

Introducción La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga de los hombres y produce el líquido para el semen. El cáncer de próstata es común en hombres de edad avanzada. Este tipo de cáncer es raro en hombres menores de 40 años. Los factores de...

Infección en las vías urinarias

Una infección de las vías urinarias o IVU es una infección del tracto urinario. La infección puede ocurrir en diferentes puntos en el tracto urinario, que incluyen: Vejiga -- Una infección en la vejiga también se denomina cistitis o infección vesical. Riñones -- Una...

Qué tan seguido tienes sexo y otras preguntas para saber cuán «normal» es tu vida sexual

Hay que asumirlo: la sexualidad humana es complicada. Hay probablemente tantos "pecados" sexuales como sabores de comida. Y, al igual que nuestros gustos culinarios, nuestras preferencias varían de país a país, individuo a individuo y día a día. Por esta razón,...

Objetos rectales extraños o cosas encontradas en el ano de la gente

Dice un refrán que “cada quien puede hacer de su culo un candelero”. Pero si lo tomamos al pie de la letra, hay situaciones en que hacerlo te puede llevar a las urgencias de un hospital. Cuando un área científica produce un amplio número de investigaciones es práctica...

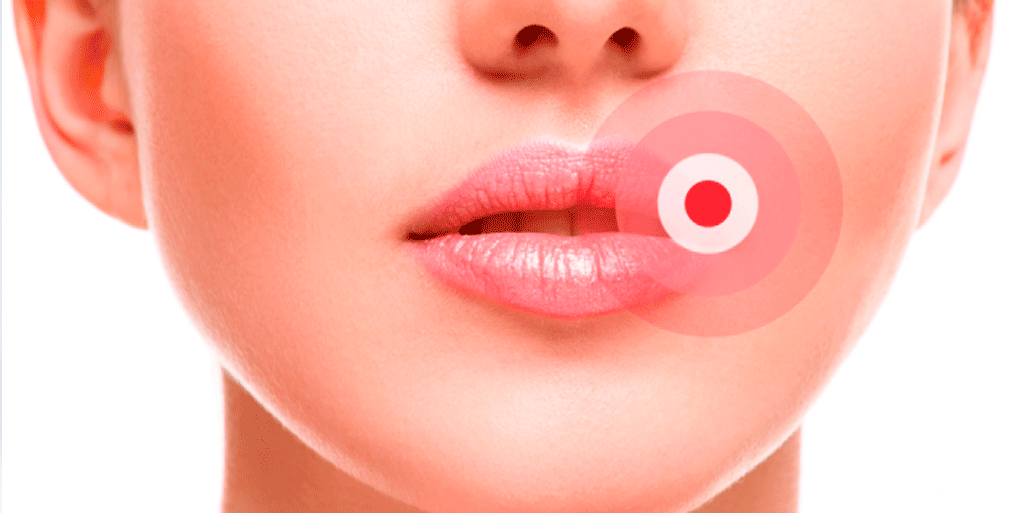

Tipos de herpes

El herpes es una enfermedad de la piel, que se caracteriza por su aparición en diferentes partes el cuerpo, como labios, mejillas, órganos genitales o muslos, y de pequeñas ampollas que formancostras al romperse. Está producido por virus, que pemanece latente en las...

Priapismo ¿En que consiste, tratamiento y consecuencias?

Se trata de una enfermedad que cursa con una erección no deseada, mantenida y dolorosa sin que exista excitación sexual previa. La erección se produce en los cuerpos cavernosos y no en la parte esponjosa del pene, de manera que el pene permanece erecto y el glande flácido.

Debe su nombre a Príapo, dios griego de la fertilidad. Esta enfermedad no es exclusiva del hombre, también puede darse en mujeres con la erección dolorosa y continua del clítoris.

Se trata de una enfermedad atípica, poco frecuente, 1 de cada 100.000 hombres la padecen. Se da más en niños de entre 5-10 años y varones de entre 20-50 años.

En condiciones normales durante la excitación sexual los vasos del pene se dilatan y se expanden llenándose de sangre, esto hace que el pene se ponga erecto. Después, la sangre fluye y el pene vuelve a su estado no rígido, flácido.

El priapismo se da como consecuencia de un desequilibrio entre el flujo arterial y venosos del pene. Se pueden dar varios tipos, principalmente dos:

- Priapismo no isquémico. También llamado de alto flujo o arterial. Se debe a un flujo arterial aumentado de modo persistente siendo el flujo venoso superior al normal pero no lo suficiente para conseguir el equilibrio. Normalmente este tipo de priapismo deja pocas lesiones, ya que al acumularse sangre oxigenada no produce isquemia en los tejidos. Suele revertir de forma más sencilla con lo que tiene mejor pronóstico para erecciones posteriores. El dolor es menos intenso que en el tipo isquémico y el pene tiene una consistencia más elástica. Si se hace una gasometría de la sangre de los cuerpos cavernosos se obtiene sangre arterial. Se debe a un trastorno neuroarterial.

- Priapismo isquémico. También llamado de bajo flujo, éxtasis o venoso. Se debe a una obstrucción mecánica o funcional del flujo venoso produciendo un éxtasis sanguíneo con la consiguiente hiperviscosidad de la sangre. Si esta situación se mantiene, tras 12-24 horas comienza a dañarse las células de las fibras musculares lisas y endoteliales. A partir de las 48 horas se producen coágulos en los espacios cavernosos, desaparecen el endotelio, se necrosa el músculo liso, vasos y nervios, aparecen trombos y fibrosis de las trabéculas. Finalmente se produce una detumescencia del pene y lesiones irreversibles. En la gasometría se detecta hipoxia y acumulación de productos metabólicos ácidos.

CAUSAS.

Entre las causas se encuentran:

- Idiopáticas: Es la causa más frecuente. Entre un 35-50% de los casos se dan por causa desconocida, sobre todo en la edad sexual activa. Es típico de personas con historia de erecciones prolongadas durante la actividad sexual o durante el sueño que se resuelven de forma espontánea.

- Secundarias: es más típica de niños y ancianos.

- Medicamentos y drogas. Se da en un 21% de los casos. Sobre todo con el uso de antihipertensivos, psicofármacos, anticoagulantes, corticoides, alcohol, marihuana.

- Alteraciones hematológicas: En torno a un 8% causa priapismo. Destaca la anemia drepanocítica, leucemias, trombocitopenia. Se produce un acúmulo de células anómalas en los cuerpos cavernosos.

- Causas locales: Traumatismos o neoplasias que dificultan el retorno venoso peneano. Suponen el 21 %.

- Disfunciones neurológicas: Esclerosis múltiple, traumatismo cerebral entre otras causas que estimulan el centro de la erección cerebral o medular.

- Enfermedades infecciosas: Parotiditis.

- Trastornos metabólicos: Diabetes juvenil o alimentación parenteral.

TRATAMIENTO.

El tratamiento excepto en neonatos (donde se resuelve de forma espontánea sin dejar secuelas) debe hacerse de forma urgente. En ambos tipos de priapismo se trata inicialmente la causa desencadenante. Si esta medida no es efectiva o la causa es idiopática, si se trata de un caso de priapismo no isquémico se opta por la observación, puesto que el 65% de los casos revierte de forma espontánea sin dejar secuelas posteriores. En caso de priapismo isquémico o no isquémico tras 4h de evolución, se inicia tratamiento médico y si este no es suficiente, quirúrgico.

Con respecto al tratamiento médico, éste consiste en la evacuación de la sangre acompañado o no de una inyección de un fármaco simpaticomimético de tipo alfa-adrenérgicos (fenilefrina) en los cuerpos cavernosos bajo anestesia local. La función del fármaco es la de hacer vasoconstricción limitando el flujo de sangre y dilatando aquellos vasos que llevan la sangre del pene hacia el cuerpo. Se puede repetir en varias ocasiones hasta conseguir el objetivo deseado. Como efecto secundario puede aparecer cefaleas, hipertensión arterial (HTA), taquicardia, debido al paso de la medicación a la circulación sistémica. Con estas técnicas se resuelven el 30% de los casos de priapismo isquémico.

En caso de priapismo isquémico prolongado, de 48-72 horas de evolución y tras fracasar el tratamiento médico se usa una técnica de derivación llamada SHUNT que facilita el drenaje de la sangre intracavernosa. Existen tres grados de derivación que se utilizan siempre en orden de menor a mayor complejidad y por tanto complicaciones, entre las que se encuentran fístulas uretrales y cavernositis purulenta

En casos de priapismo no tratado tras varias semanas recupera su flacidez, incluso en episodios isquémicos importantes, pero dejan lesiones peneanas como la impotencia.

Pese a no existir medidas preventivas, existen una serie de recomendaciones para evitar o al menos disminuir el número de erecciones mantenidas no deseadas, entre las que se encuentran:

- Ir al baño de forma frecuente.

- Baños de agua tibia.

- Beber mucha agua.

- No prolongar la actividad sexual.

- Evitar consumo de tóxicos.

- Vigilar los pacientes con anemia.

Al final la recomendación es visitar a su Urólogo o en su defecto visitar nuestro sitio web https://medicosenmerida.mx/medicos-en-merida/urologos/ para encontrar el especialista que mejor se adapte a sus necesidades.

Quiste del cordón espermático

El hidrocele consiste en la presencia de una colección líquida entre las capas parietal y visceral de la túnica vaginal, que puede aparecer durante la infancia o en la edad adulta. El cierre del proceso vaginal por encima del testículo y por debajo del anillo inguinal interno da lugar a un tipo de hidrocele menos común, el quiste de cordón. Casi la totalidad de los hidroceles en neonatos y niños pequeños son congénitos.

Es la causa más frecuente de tumefacción no dolorosa en niños. El tratamiento quirúrgico está indicado en el quiste de cordón, hidrocele funicular e hidrocele abdominoescrotal.

CASO CLÍNICO

Niño de 8 meses que acude a consulta porque le han notado sus padres un testículo más grande que otro.

Antecedentes personales: Recién nacido a término, con lactancia materna con buena curva ponderal. No alergias conocidas. Inmunización al día. No intervenciones quirúrgicas.

Antecedentes familiares: – No enfermedades de interés.

Exploración Física: Testes en bolsa, signo seda izquierdo positivo, aumento de tamaño escrotal izquierdo y testículo derecho de consistencia normal.

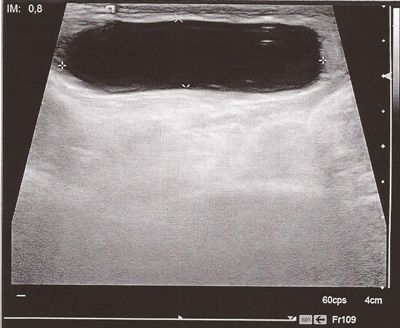

Se solicita ecografía de escroto que informa de: Ambos testes en escroto con tamaño, morfología, ecogenicidad y vascularización normales.

Longitud del teste derecho: 14,8 mm.

Longitud del teste izquierdo: 14,3 mm.

Colección anecoica, en canal inguinal izquierdo con unas dimensiones aproximadas de 3,7 x 1 cm compatible con quiste de cordón.

Resto sin hallazgos de significación.

Diagnóstico: quiste de cordón izquierdo

Tras remitirle a cirugía para valoración de hidrocele izquierdo se espera según calendario quirúrgico a los dos años de edad para intervención, realizándole a esta edad ligadura del conducto peritoneovaginal izquierdo , diagnosticándole post-cirugía de quiste de cordón izquierdo , destacándose en observaciones: gran quiste de cordón, conducto peritoneo vaginal mínimamente permeable, lipoma en cordón.

Evolución post-quirúrgica favorable.

FIGURAS:

DISCUSIÓN

La túnica vaginal testicular, a semejanza del peritoneo (del cual procede), consta de una capa parietal y otra visceral, que se deslizan entre sí permitiendo la movilidad del testículo. En el interior de la cavidad formada por estas dos hojas, puede producirse un cúmulo de líquido dando lugar al hidrocele. Si la túnica vaginal está normalmente constituida, el derrame que se forma es un hidrocele vaginal, mientras que si la vaginal es congénitamente atípica, se forma un hidrocele vaginoperitoneal.

El hidrocele vaginal se manifiesta clínicamente como una masa ovoidea o levemente lobulada que distiende el escroto haciendo desaparecer sus pliegues característicos, cuyo volumen es muy variable, corrientemente entre 100 y 300 ml, aunque puede alcanzar volúmenes superiores al litro de un líquido claro y cetrino. Su pared, que no es más que la capa parietal de la serosa adelgazada por la distensión, es una membrana translúcida; aunque a veces, en hidroceles de larga evolución o en los secundarios a patología de la gónada, puede engrosarse, constituyendo una paquivaginalitis (8, 9).

El conducto peritoneovaginal es permeable en el momento de nacer, pero luego se oblitera normalmente antes del primer año de vida. La obliteración puede que sea incompleta. Si queda permeable el segmento más proximal, el más cercano al orificio profundo del conducto inguinal, se producirá una hernia; si se obliteran los dos extremos, el proximal y el distal, persistiendo un segmento intermedio, se formará un quiste de cordón; si no se oblitera el segmento funicular, se desarrolla un hidrocele funiculovaginal; y finalmente, cuando el conducto peritoneovaginal no se ha ocluido en ningún punto, se constituye el hidrocele comunicante, es decir, una comunicación directa entre las cavidades vaginal y peritoneal .

Generalmente se produce por causas desconocidas: es el hidrocele primario o idiopático.

Clínicamente, Suele afectar a ambos testículos con igual frecuencia, habitualmente es indoloro y el motivo habitual de consulta suele ser para conocer la naturaleza de la masa.

Incidencia: Aunque puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente durante la adolescencia y periodo neonatal. A partir de la adolescencia la incidencia disminuye progresivamente.

El diagnóstico se establece con facilidad mediante la exploración física: una masa redondeada, regular, bien definida, indolora, translúcida a la diafanoscopia, sin el menor signo inflamatorio.

La ecografía, suele ser de gran utilidad para el diagnóstico de patología concomitante.

Ecografia-Dopller testicular: Permite la visualización de la anatomía intraescrotal y su vascularización, y puede distinguir áreas de flujo vascular intratesticular normal, aumentado (típico de las lesiones inflamatorias) o ausente (típico de la torsión). Alcanza una sensibilidad del 90% y una especificidad del 100%.

En casos de duda diagnóstica es la técnica de elección.

La ecografía, suele ser de gran utilidad para el diagnóstico de patología concomitante

Ecográficamente se visualiza una estructura redondeada u ovoidea, anecoica, bien delimitada, situada en el trayecto del cordón espermático, con el teste y el epidídimo situados caudalmente.

Se debe realizar diagnóstico diferencial con la hernia inguinal estrangulada, la vaginalitis meconial y el hidrocele a tensión.

El tratamiento de elección es el quirúrgico.

Recientemente se han publicado algunos estudios que emplean la escleroterapia como el tratamiento de elección frente a la hidrocelectomía, está contraindicada en pacientes jóvenes donde se sospeche la existencia de un hidrocele comunicante con la cavidad peritoneal.

En la inmensa mayoría de los casos de quistes testiculares en los niños no hay tratamiento sino observación de la evolución del quiste, una vez que se ha constatado el carácter benigno de la lesión. Suele desaparecer en el primer año de vida pero si persiste o crea molestias severas se recomienda intervención quirúrgica.

Ecografía: Colección anecoica, en canal inguinal izquierdo con unas dimensiones aproximadas de 3,7 x 1 cm compatible con quiste de cordón.

Al final la recomendación es visitar a su Urólogo o en su defecto visitar nuestro sitio web https://medicosenmerida.mx/medicos-en-merida/urologos/ para encontrar el especialista que mejor se adapte a sus necesidades.

Infección del tracto urinario (ITU)

Es la existencia de colonización y multiplicación de agentes microbianos en el tracto urinario, normalmente son bacterias y pueden afectar al riñón, a la vejiga, a la uretra y a la próstata.

Si la infección afecta a los riñones o a la pelvis renal (vías altas) se llamaría pielonefritis o infección renal, si afecta a las vías bajas como sería la vejiga se llamaría cistitis o infección vesical, a la uretra se denominaría uretritis y a la próstata sería una prostatitis.

Las infecciones urinarias son la causa más frecuente de las infecciones bacterianas. Estas infecciones son más frecuentes en mujeres, ya que el 50% de ellas presentan una infección del tracto urinario (ITU) al menos una vez en su vida, está relacionada con la actividad sexual, la edad y los embarazos.

Las infecciones del tracto urinario no son contagiosas, la fiebre es el principal síntoma cuando la infección del tracto urinario (ITU) afecta a las vías altas y el dolor y el escozor al orinar cuando afecta a las vías bajas.

En este artículo se ha llevado a cabo la revisión de gran parte de la literatura científica. Se han revisado bases de datos de Medline plus, Scielo, Cochrane plus, Intramed y Google Académico.

Las Palabras Clave utilizadas; “Infección tracto urinario”, “infección orina”, “tratamiento”, “síntomas”.

Causas

La causa principal de las infecciones del tracto urinario suelen ser las bacterias, que ascienden por la uretra provocando una infección, que con mayor frecuencia suele ser en la vejiga, pero puede llegar hasta los riñones. La infección suele estar causada por una bacteria intestinal que proviene de las heces, llamada Escherichia coli. También puede estar causada por otros agentes patógenos como son proteus, klebsiella, enterobacter, Candida albicans, etc.

Factores de riesgo

- Relaciones sexuales frecuentes

- Diabetes mellitus

- Uso de anticonceptivos como diafragmas

- Esperar demasiado tiempo para orinar

- Tener sonda vesical

- Edad avanzada

- Embarazo y puerperio

- Predisposición genética

- Hábitos higiénicos

- Ingesta insuficiente de líquidos

- Incontinencia intestinal

- Cálculos renales

Síntomas

- Dolor y escozor al orinar

- Necesidad de orinar con más frecuencia y con urgencia

- Sangre en la orina

- Dolor con las relaciones sexuales

- Orina con mal olor y turbia

- Dolor y presión en la vejiga

Si la infección se propaga a los riñones, los síntomas principales pueden ser:

- Escalofríos y temblores

- Dolor espalda

- Fiebre

- Nauseas y vómitos

- Fatiga

- Piel enrojecida y caliente

- Dolor abdominal fuerte

Diagnóstico

La infección del tracto urinario (ITU) se puede diagnosticar mediante exploración física, palpando la zona baja del abdomen para comprobar si existe dolor o inflamación.

Lo más común es realizar un análisis de orina en el que se puede comprobar si hay una infección. Para saber qué tipo de bacteria es la causante y para poder determinar el tratamiento adecuado, se realiza un urocultivo.

Otras pruebas de diagnóstico son: a citoscopia para comprobar el estado de la uretra y de la vejiga, la ecografía abdominal y la urografía, que es una radiografía de riñón con contraste.

Tratamiento

El tratamiento para la infección del tracto urinario, son los antibióticos si la infección está causada por bacterias, o antivirales si está causada por virus, como por ejemplo el aciclovir.

Los antibióticos más usados son la amoxicilina, la ampicilina y el trimetroprim.

Otra clase de fármacos que también se están empleando son las quinolonas, como son la ciprofloxacina, trovafloxina y ofloxacina.

Es aconsejable cambiar los hábitos diarios cuando se tiene una infección del tracto urinario (ITU), como por ejemplo aumentar la ingesta de agua, no fumar, no tomar café, ni beber bebidas alcohólicas y evitar las comidas con especias durante el periodo de infección.

Al final la recomendación es visitar a su Urólogo o en su defecto visitar nuestro sitio web https://medicosenmerida.mx/medicos-en-merida/urologos/ para encontrar el especialista que mejor se adapte a sus necesidades.

Cólico nefrítico: revisión sistémica

La litiasis renal es una enfermedad caracterizada por la aparición de cálculos en el aparato urinario, constituye la tercera patología urológica más frecuente, tras las infecciones y la patología prostática.

El cólico renal (CR) es una urgencia urológica frecuente, que comporta una de las formas más angustiantes de dolor en el ser humano, por lo que requiere de un rápido diagnóstico y tratamiento.

Se denomina cólico nefrítico al dolor originado por el paso de un cuerpo sólido desde el riñón a las vías urinarias. Tiene mayor prevalencia en varones de mediana edad.

El dolor es la manifestación principal y suele ser de inicio súbito, unilateral y muy intenso. Se localiza en la fosa lumbar y en el ángulo costovertebral resiguiendo el margen inferior de la 12ª costilla. Se irradia característicamente siguiendo el trayecto ureteral antero-descendente hasta vejiga, genitales externos, e incluso, cara interna del muslo.

La causa principal es la litiasis, predominando los cálculos compuestos por sales cálcicas (oxalato y fosfato).

En este artículo se ha llevado a cabo la revisión de gran parte de la literatura científica. Se han revisado bases de datos de Medline, Cuiden, Cochrane plus y Google Académico.

Las Palabras “cólico nefrítico”, “litiasis renal”, “tratamiento”, “etiología”, “diagnóstico”.

Introducción:

El cólico renal es un síndrome doloroso y paroxístico, debido a alteraciones mecánicas o dinámicas del flujo urinario. Es la presentación más frecuente de litiasis renal.

Se denomina cólico renoureteral o, más comúnmente, cólico nefrítico, al dolor originado por el paso de un cuerpo sólido desde el riñón a las vías urinarias.

El 12% de la población se ve afectada por la litiasis renal a lo largo de su vida siendo frecuentes las recurrencias. El 25% de los pacientes con cólicos renales por litiasis tienen antecedentes familiares de urolitiasis.

Se caracteriza por la aparición de un dolor en un lado del abdomen o de la región lumbar, de inicio brusco, que produce una sensación de pinchazo o quemazón, de tipo cólico, con exacerbaciones y remisiones, que se irradia a los genitales y a la parte baja de la espalda y que puede acompañarse de agitación, inquietud, náuseas, vómitos, sudoración y, en ocasiones, molestias urinarias como necesidad de orinar muchas veces en pequeña cantidad, quedarse con ganas de orinar inmediatamente después de ir al aseo y sensación de escozor durante la micción.

Estadísticamente, su frecuencia es mayor en los meses cálidos y a primera hora de la mañana, siendo los hombres de mediana edad el grupo más afectado por la enfermedad.

El tamaño de los cálculos varía desde minúsculas partículas hasta grandes cálculos coraliformes. Pueden complicarse provocando infección y/o obstrucción. Si los cálculos taponan los dos sistemas colectores aparece oliguria e insuficiencia renal aguda (IRA).

- En el 90% de los casos el cólico está causado por una litiasis, entre los cuales: El 75-80% de los cálculos están compuestos por sales cálcicas (oxalato y fosfato), el 5-10% por ácido úrico y el 8-10% por fosfato amónico magnésico (estruvita). Más raramente el constituyente principal es la cistina o la xantina.

- Entre el 5 y el 10% de los casos, la causa es endoluminal, pero no litiásica (coágulos, pus, necrosis papilar, atonía ureteral por pielonefritis, síndrome de la unión pieloureteral, tuberculosis renal…).

- En el resto de los casos, la causa puede ser parietal (estenosis del uréter) o extrínsecas (neoplasias ginecológicas, hematológicas, retroperitoneales, embarazo, causas digestivas apendicitis, Crohn).

- Entre las enfermedades favorecedoras de la formación de cálculos nos encontramos las siguientes: hiperparatiroidismo, acidosis tubular renal, cistinuria, infecciones recurrentes del tracto urinario, etc.

La patogenia del cólico renal comprende tres fases que se suceden “en cascada”, activando una a la siguiente. El mecanismo inicial es la irritación del uréter por la litiasis o causa desencadenante. La primera fase comprende los primeros 60-90 minutos y se produce un aumento del flujo sanguíneo renal (FSR) y la presión ureteral (PU), produciendo dolor por distensión de la cápsula renal, en la segunda, que puede durar de 1,5 a 5 horas, cae el flujo sanguíneo renal mientras la presión ureteral continúa aumentando, y finalmente, encontramos una tercera fase, más allá de las 5 horas, donde flujo sanguíneo renal y presión ureteral disminuyen conjuntamente.

La cascada de acontecimientos de la segunda y tercera fase desembocan en una disminución de la presión ureteral que se asocian a una mejoría espontánea de los síntomas.

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico, siempre es conveniente descartar la presencia de fiebre porque puede orientarnos hacia otros cuadros clínicos que requieren diferente abordaje.

Al realizar la entrevista al paciente, debemos prestar más atención a los siguientes datos:

- Características del dolor: súbito, intenso, irradiación, duración, cortejo vegetativo…

- Antecedentes familiares y personales de urolitiasis (triplica el riesgo).

- Malformaciones de tracto urinario, infecciones urinarias, maniobras urológicas.

- Episodios previos (50% de recurrencias).

- Embarazo

- Enfermedades previas y tratamiento habitual

Cuadro clínico

- Dolor cólico lumbar agudo unilateral severo irradiado a ingles o a genitales.

- Dolor abdominal de inicio agudo y de menos de 12 horas de evolución.

- El dolor no mejora con el reposo ni con cambios posturales.

- Náuseas y vómitos muy frecuentes, su ausencia debería hacernos dudar del diagnóstico. Polaquiuria, disuria y tenesmo.

Exploración Física

- Exploración abdominal: Mostrará ligera defensa en el flanco, dolor, puño percusión renal positiva.

- Constantes vitales: para excluir signos de shock o de infección sistémica.

Pruebas complementarias

- Confirmación de hematuria microscópica en la tira reactiva de orina. La presencia de

leucocitos o nitritos podría indicar infección asociada.

- Posible visualización del cálculo en el estudio radiológico simple de abdomen. La

ausencia de este dato no excluye la litiasis, pues la radioopacidad y radiotransparencia dependen tanto de la composición como del tamaño del cálculo. Así, no son visibles

los cálculos de ácido úrico, los de cistina menores de 4 mm ni los de fosfato amónico

- menores de 2 mm.

Para el diagnóstico de cólico nefrítico deben cumplirse dos de los tres criterios siguientes: cuadro clínico compatible, exploración física positiva y microhematuria.

En la consulta de urgencias se realiza exclusivamente tira reactiva de orina para comprobar la presencia de sangre.

Si el dolor no cede tras la segunda dosis de analgésicos (cólico nefrítico resistente) deben solicitarse las siguientes exploraciones complementarias:

- Radiografía simple de abdomen para valorar el tamaño de las siluetas renales y la existencia de cálculos radiopacos.

- Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.

- Bioquímica sanguínea que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio y amilasa, y si hay fiebre, proteína C reactiva.

- Estudio de coagulación, si se cree necesaria la realización de un procedimiento instrumental.

- Orina completa con sedimento. Si hay insuficiencia renal se especifica en la petición urea, creatinina, sodio y potasio para el cálculo de la fracción de excreción de sodio. Si se sospecha infección se solicita cultivo de orina.

- Ecografía renal, si existe embarazo, insuficiencia renal, fiebre, paciente monorreno o diagnóstico dudoso de litiasis.

Diagnóstico diferencial

- Pielonefritis: pensar en ella si hay fiebre.

- Salpingitis o embarazo ectópico: pensar en él en mujeres en edad fértil.

- Ruptura de aneurisma abdominal: tenerlo en cuenta en mayores de 60 años.

- Diverticulitis

- Apendicitis

- Isquemia miocárdica aguda.

- Isquemia intestinal.

- Obstrucción intestinal.

- Dolor músculo esquelético.

- Cólico biliar.

- Trombosis, embolismo o disección de la arteria renal.

Plan de actuación

Consiste en analgesia e hidratación inmediata. El tratamiento concreto depende del tipo de cálculo. Si el cálculo obstruye el flujo de salida o se acompaña de infección, hay que eliminarlo. Cabe esperar que los cálculos menos de 6mm se expulsen de manera espontánea, pero un 10-30% no lo hacen. Los cálculos ureterales o pélvicos grandes, y los obstructivos de tamaño intermedio, suelen requerir procedimientos intervencionistas como la litotricia percutánea o intraluminal, y en raras ocasiones la cirugía.

- Analgésicos: Los más usados son la noramidopirina o el metamizol, aunque a veces son necesarios analgésicos mayores como la pentazocina, meperidina o incluso mórfico.

- Antiinflamatorios: como el diclofenaco Ketorolaco o indometacina. Disminuyen el edema local ayudando a la migración del cálculo.

- Antieméticos, si hay vómitos: metoclopramida.

- Hidratación: oral si es posible, en otro caso intravenosa. Favorece la expulsión del cálculo. Se recomienda siempre mantener una diuresis alta (> 2,5 l/día).

- Antibióticos en caso de infección concomitante.

Si el paciente no llega a ingresar la aplicación de calor seco y los baños de asiento con agua caliente alivian el dolor.

Conclusiones

Es importante conocer la clínica y el correcto manejo terapéutico de los cálculos nefríticos ya que representan una de las urgencias urológicas más frecuentes en el medio hospitalario, adoptando el tercer lugar en cuanto a patologías urológicas más frecuentes. Aunque inicialmente no revista gravedad, provoca un dolor muy incapacitante en los pacientes por lo que es importante un rápido diagnóstico y tratamiento.

Al final la recomendación es visitar a su Urólogo o en su defecto visitar nuestro sitio web https://medicosenmerida.mx/medicos-en-merida/urologos/ para encontrar el especialista que mejor se adapte a sus necesidades.

Rehabilitación en la Incontinencia Urinaria

La Incontinencia Urinaria es la pérdida involuntaria demostrable objetivamente de orina, provocando problemas higiénicos, sociales y psíquicos en el paciente, incluso influyendo en su actividad diaria. Los escapes de orina se manifiestan al realizar algún esfuerzo físico, estornudo o toser. Desde la fisioterapia se puede mejorar la calidad del paciente con los ejercicios de Kegel ayudando a fortalecer el suelo pélvico, cuando estos músculos están debilitados.

Los componentes del control de la vejiga deben actuar en conjunto, como los músculos de la pelvis (que sujetan la vejiga y la uretra), músculos del esfínter (que deben abrir y cerrar la uretra) y los nervios (que deben controlar los músculos de la vejiga y suelo pélvico). La incontinencia es una alteración en la fase de llenado vesical, es más común entre mujeres, niños y ancianos, afectando a un 20% de mayores de 65 años y a un 35% de los pacientes ingresados en un hospital.

Las causas del cambio en la micción pueden ser debidas:

- Obstrucción en el aparato urinario debido a que la uretra pierde capacidad de cierre en el llenado, o por pérdida del control voluntario de la vejiga y/o por un mal funcionamiento de la uretra y la vejiga.

- A problemas neurológicos o cerebrales.

- Demencia u otros problemas de salud mental que dificultan el hecho de sentir y responder a las ganas de orinar.

- Por problemas y transformaciones del aparato urinario, donde se observan alteraciones anatómicas y funcionales. También puede ser debido al crecimiento prostático, disminución de células vaginales y debilidad del suelo pélvico o prolapsos.

- Trastornos neuromusculares, con modificaciones en el aparato locomotor y con reducción de la movilidad o problemas de accesibilidad.

- Polifarmacología, anticolinérgicos, sedantes e hipnóticos.

La incontinencia se puede clasificar en:

- Transitoria: es de corta evolución y reversible, menos de cuatro semanas y se considera funcional.

- Crónica o establecida: superior a cuatro semanas y de carácter estructural. En los adultos mayores hay de varios tipos:

- La incontinencia por estrés es el aumento brusco y momentáneo de la presión intraabdominal. Las pérdidas de orina se producen al toser o en la actividad física.

- La incontinencia de urgencia o micción imperiosa es un deseo intenso y súbito de orinar. Las causas se deben a una vejiga inestable, trastornos genitourinarios, cálculos, cistitis o demencias.

En la incontinencia por rebosamiento, la micción es en pequeñas cantidades, para disminuir la presión de la vejiga, provocando una sensación de plenitud vesical, no necesariamente unida a la presión intraabdominal. Las causas pueden ser por estenosis uretral, prostática, vejiga hipotónica, diabetes o lesión medular.

La incontinencia funcional es la incapacidad física o falta de ganas para ir al baño. Las causas son deterioro de la movilidad o carencia de cuidadores, además puede ir unida a una depresión. Por otro lado, la incontinencia total es la falta total del control de la micción. En este caso, las causas pueden ser lesiones nerviosas, demencias graves o empeoramiento y/o deterioro cognitivo.

La valoración es una herramienta importante donde se recogen los antecedentes previos del paciente y los problemas actuales. Se evalúa la frecuencia del problema, los síntomas asociados, si existen problemas fecales, polimedicación, dificultades de movilidad y presencia de barreras arquitectónicas. Para ello se realiza un registro diario durante siete días, con la ayuda del paciente y si es necesario familiar o educadores.

Dentro de la valoración, y mediante el uso de la exploración física se evalúa la movilidad, la capacidad de traslado y la destreza manual, así como cuestiones relacionadas con las necesidades orgánicas y musculoesqueléticas de la zona urogenital y especialmente los músculos del suelo pélvico:

- Se le pregunta por los problemas que pueda tener en relación con su patología, se observa la orientación y memoria además de la capacidad de autocuidado.

- Las pruebas complementarias que normalmente se solicitan son: analítica de sangre con bioquímica, sedimento o urocultivo, así como diferentes pruebas urodinámicas.

Los objetivos a tratar en función del tipo de incontinencia que sufra el paciente y del estadio en el que se encuentre:

- En la incontinencia el fin es disminuir las pérdidas urinarias a expensas de fortalecer la musculatura del suelo pélvico.

- En la incontinencia de urgencia se intenta aumentar capacidad vesical y disminuir las circunstancias en que se producen las pérdidas de orina.

- Mejorar la calidad de vida con una rutina diaria en función del tipo de incontinencia y enseñar al paciente a tener conciencia de sus problemas urinarios.

- Para modificar la Influencia de la incontinencia en las AVD, debe ingerir menos líquidos para evitar ir al baño. Anotar la ingesta diaria de líquidos. Perder el miedo a realizar algunas actividades por las posibles consecuencias. Durante la higiene debe mantener la zona perianal siempre limpia y seca, para evitar dermatitis, ulceraciones e infecciones.

- Hoja de registro de micciones.

- La rehabilitación se fundamenta en técnicas para modificar la conducta del paciente.

- Entrenamiento vesical. Para ello tiene que estar en unas condiciones mentales y funcionales óptimas con las que pueda cooperar. La técnica consiste en que el paciente vaya a intervalos fijos al baño y utilice un recipiente donde depositar la orina. Se comienza de forma suave para aumentar progresivamente en función de los resultados.

- En el entrenamiento del control de la vejiga se crea un hábito en el horario para ir al baño, se le pide al paciente que miccione con intervalos previamente establecidos de acuerdo con el ritmo del paciente.

Rehabilitación:

Los ejercicios de Kegel fortalecen la musculatura del suelo pélvico y el esfínter externo que tiene un control voluntario mejorando su eficacia. Hay factores que los debilitan, como la edad, embarazos, obesidad, estreñimiento crónico y la menopausia.

Tumbados en una superficie plana, con las piernas flexionadas y con la cadera en posición neutra, ni en anteversión ni en retroversión de pelvis, el ejercicio se realiza en tres fases:

- Se contraen los músculos que rodean los orificios del periné, la uretra, la vagina y el ano como si quisiera cerrarlos y elevarlos hacia el interior de su cuerpo. No cambiar el patrón respiratorio habitual de esta forma será capaz de activar el suelo pélvico ante aumentos de presión como la acción de toser.

- Se mantiene esa posición, de forma bien alineada.

- Se vuelve a la posición inicial, relajando la musculatura despacio.

- La Biorretroalimentación es una técnica no invasiva, que ayuda a ejercitar los músculos pélvicos. Se colocan dos sensores, uno en vejiga y otro en el abdomen. El sensor lee las señales, mostrándolas en la pantalla y permite aprender cómo fortalecer de forma efectiva los músculos.

- La técnica de conos vaginales permite aprender a contraer los músculos pélvicos, en sesiones de 15 minutos diarios en la mujer. Se fundamenta en retener un pequeño cono en la vagina por un suave reflejo de contracción, provocado por la sensación de que se va a deslizar hacia afuera.

- La electroestimulación permite fortalecer los grupos musculares por estimulación eléctrica de alta o baja frecuencia. Mejora el flujo sanguíneo de la zona tratada, reforzando el periné. Esta técnica está contraindicada en personas portadoras de marcapasos o en mujeres embarazadas.

Conclusión

La incontinencia urinaria se debe a un fallo en los mecanismos de contención de la uretra y la vejiga. Tener los músculos del suelo pélvico fortalecidos permite una mayor calidad en la continencia sobre la orina. La fisioterapia es fundamental para enseñar al paciente a potenciar dicha musculatura de forma sencilla y eficaz, disminuyendo las pérdidas de orina, y aumentando el tono muscular, creando una rutina.

Al final la recomendación es visitar a su Urólogo o en su defecto visitar nuestro sitio web https://medicosenmerida.mx/medicos-en-merida/urologos/ para encontrar el especialista que mejor se adapte a sus necesidades.

Fimosis

La fimosis es una anomalía localizada el pene, que consiste en que el prepucio, la piel que cubre y protege el glande, es demasiado estrecho y no se retrae, impidiendo así dejar el glande al descubierto.

La fimosis es una de las enfermedades más comunes que se pueden dar en el pene, a pesar de que se suele dar en su mayoría en niños, de los cuales un 95% en una edad muy temprana suele padecer esta enfermedad, puede aparecer por diversas causas en personas de cualquier edad.

Se ha llevado a cabo una búsqueda y revisión bibliográfica en las bases de datos más importantes: Cochrane, Cuiden, Elsevier, Medline así como en revistas científicas y libros especializados. Para la búsqueda hemos utilizado los deCs con los siguientes descriptores: ”fimosis”, ”cuidados”, ”cirugía”, “tratamiento”.

Síntomas

– Retracción del prepucio dificultosa generando mala higiene y dificultades, durante el acto sexual.

– Sensación de tensión durante la erección

– Inflamación del prepucio durante la micción

– A veces puede producirse dificultad para la micción, inflamación del prepucio y glande además de un acumulo de restos blanquecinos en el mismo.

Grados de fimosis

Grado 1: Se puede retraer perfectamente sin ningún problema, limitado únicamente por adhesiones congénitas al glande.

Grado 2: Se puede retraer totalmente. El prepucio queda apretado una vez retraído.

Grado 3: Exposición parcial del glande. El prepucio es el factor limitante.

Grado 4: Retracción parcial. Sólo el meato es visible.

Grado 5: Ligera retracción. Ni el meato ni el glande están visibles.

Grado 6: Ningún tipo de retracción es posible.

Tipos de fimosis

Fimosis Fisiológica o congénita

Este tipo de fimosis es la que se produce cuando los niños nacen con el prepucio estrecho pero la separación se produce de forma natural con el tiempo, en el 90% de los casos, esta fimosis desaparece por sí sola.

Fimosis patológica

Este tipo es el que se produce debido a la cicatrización, infección o inflamación, puede afectar a niños y adultos. Generalmente existen lesiones en la piel del prepucio y del pene, cambios de coloración, secreciones, dolor, descamaciones y ardor.

Causas

En el niño la fimosis suele ser congénita, en el adulto generalmente las causas de fimosis son infecciones como la balanopostitis crónica o recidivante, la balanitis xerótica obliterante y traumatismos.

Tratamiento

La fimosis se trata a base de alargar o extirpar el prepucio, con el objeto de posibilitar una buena higiene corporal, una evacuación de orina y una correcta actividad sexual.

Aplicar una crema a base de cortisona durante un mes aproximadamente permite que la piel del prepucio se estire en niños.

En el adulto prácticamente siempre el tratamiento es quirúrgico.

El tratamiento quirúrgico consiste en realizar una circuncisión total o parcial.

La cirugía es necesaria en los siguientes casos

– Infecciones frecuentes en el pene, y en la orina.

– Dolor y dificultad al orinar.

– Dolor durante las relaciones sexuales.

– Presencia de parafimosis.

Contraindicaciones de circuncisión

Está contra-indicada para todos los niños que nacen con hipospadias.

– Historia de sangrados

– Hidrocele bilateral gigante

– Prematuros

Complicaciones

Las complicaciones más habituales de la fimosis son Infecciones reiteradas, al no poder retirar la piel para realizar una correcta higiene. Balanitis causada por la acumulación del material secretado por las glándulas peneanas y parafimosis que requiere tratamiento urgente.

Además de estas complicaciones pueden surgir otras tras la cirugía tales como sangrado postoperatorio, hematoma o la infección de la herida quirúrgica aunque son poco frecuentes.

Al final la recomendación es visitar a su Urólogo o en su defecto visitar nuestro sitio web https://medicosenmerida.mx/medicos-en-merida/urologos/ para encontrar el especialista que mejor se adapte a sus necesidades.

litiasis renal

La litiasis renal es una enfermedad crónica caracterizada por la formación de cálculos renales. Existen factores que predisponen su formación como el bajo consumo de agua y alto nivel de dureza, elevado consumo de proteínas de origen animal, alto consumo de bebidas alcohólicas y antecedentes familiares de litiasis. Los objetivos fueron describir prevalencia de litiasis renal en esta población e identificar relación entre algunos factores dietéticos litogénicos, la composición iónica del agua y antecedentes familiares con litiasis renal.

Se realizó estudio observacional, descriptivo y transversal inicial y analítico de casos controles después para describir características de la litiasis renal y sus factores de riesgo. Se calcularon, medias, proporciones, porcentajes, desviación Standard, Chi cuadrado. Se introdujo regresión logística. Se utilizó Odd Ratio (OR) e intervalo de confianza. La prevalencia fue de 3,1%. La dureza del agua alcanzó valores de 75.6 ppm. No existieron diferencias significativas en cuanto a sexo y antecedentes familiares de litiasis renal. El alto consumo de queso, carnes y la ingestión de menos de un litro de agua por día; fueron factores litogénicos. Se concluyó que el grado de dureza del agua no constituye factor litogénico; factores dietéticos favorecieron la aparición de urolitiasis como carnes y quesos así como la baja ingestión de agua.

Introducción

La litiasis renal es una enfermedad crónica caracterizada por la formación de cálculos en el aparato urinario, es multifactorial y se han implicado aspectos epidemiológicos, geográficos, dietéticos y hereditarios de las poblaciones estudiadas. Representa una de las entidades clínicas, que con mayor frecuencia se encuentran en la práctica diaria del médico general. Ocurre a todas las edades, aunque con mucha menor frecuencia por debajo de los 2 años, y a diferencia del adulto, apenas existen diferencias entre ambos sexos. La elevada concentración de determinadas sustancias en la orina favorece la precipitación en forma de cristales y la aglomeración, provocando la aparición de los cálculos urinarios.

Las personas que beben poca cantidad de agua, se encuentran especialmente predispuestas a sufrir cálculos urinarios. El papel de la dureza del agua en el desarrollo de litiasis urinaria es aún motivo de controversia. La Organización Mundial de la Salud no tiene valores de referencia pero recomienda 200 ppm como límite mínimo en la dureza total del agua para consumo humano y 500 ppm como máximo. En el estado Zulia, de acuerdo a la bibliografía consultada, no existen trabajos acerca de la dureza del agua, sin embargo, se cuenta con mediciones de la empresa regional de acueductos y alcantarillados de la Costa Oriental del Lago (HIDROLAGO), la cual realiza muestreos mensuales de la dureza del agua en las fuentes de abasto. En general se acepta como dieta litogénica aquella que ofrece un aporte reducido de líquidos y/o un aporte excesivo de alimentos ricos en calcio, proteínas animales, oxalato y sal.

Desde nuestra llegada a este sector comenzamos a consultar un número relativamente elevado de casos aquejados de esta enfermedad. En nuestra labor diaria de terreno así como en los encuentros cara a cara con nuestros pacientes nos pudimos percatar que mantenían un consumo elevado de proteínas sobre todo grandes cantidades de queso, además de una gran ingesta de bebidas alcohólicas, así como no poseían una adecuada educación sanitaria en cuanto al consumo de agua potable. Toda esta problemática nos motivó a realizar esta investigación para tratar de identificar la prevalencia y los principales factores de riesgo de esta enfermedad en nuestro sector de trabajo.

Objetivo General.

Describir las características de la litiasis renal y sus factores de riesgo en el consultorio Los Andes II del municipio Santa Rita durante enero a diciembre del 2006.

Objetivos específicos.

Describir la prevalencia de litiasis renal en esta población.

Identificar la relación entre algunos factores dietéticos litogénicos, la composición iónica del agua y los antecedentes familiares con la litiasis renal en la población en estudio.

Metodología

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en una primera fase que permitió identificar de forma presuntiva la existencia de litiasis renal mediante un cuestionario y posteriormente uno analítico de tipo casos y controles para describir las características de la litiasis renal y sus factores de riesgo en el consultorio Los Andes II. Para ello se identificaron pacientes mayores de 15 años que tenían diagnóstico ultrasonográfico de litiasis renal y que estuvieron de acuerdo en participar en la investigación así como dos controles por cada caso, lo que arrojó una muestra de 150 pacientes con un universo de estudio de 1596 pacientes, aplicándosele a la muestra una encuesta mediante una entrevista estructurada. Se seleccionaron los controles, teniendo en cuenta que estos fueran los dos vecinos más cercanos y con una diferencia de edad de más menos 5 años a los cuales se les realizó un ultrasonido que descartó la presencia de litiasis renal.

Para el análisis de la dureza del agua se tomaron las medias mensuales durante 6 meses registradas en la empresa regional de acueductos en el año 2006 y se calculó la media anual. Se calcularon como indicadores resumen números absolutos, medias, proporciones y porcentajes y como medidas de dispersión la desviación estándar. Para hallar la significación de la asociación entre dos variables cualitativas se usó la prueba de Chi Cuadrado y la comparación de medias entre dos grupos de una variable cuantitativa la prueba t de Student. Para analizar la influencia de las variables explicativas como posibles factores de riesgo sobre la litiasis renal como variable de respuesta, se introdujeron en un modelo de Regresión Logística y se determinaron las variables que resultaron significativamente asociadas con la existencia de litiasis renal y en que magnitud lo hicieron, controlando el efecto del resto de las variables sobre la de respuesta. Como medida de riesgo se utilizó el Odd Ratio (OR) y su intervalo de confianza. Las hipótesis se docimaron con una confiabilidad del 95%. El procesamiento de la información se realizó a través del paquete estadístico SPSS versión 10.0.

Resultados y Discusión.

Determinación de la prevalencia. Se estimó que la prevalencia para litiasis renal en el periodo estudiado es de 3.1 por cada 100 habitantes, superior a la mundial, que es de 0.4 a 1.7 casos por cada 100 habitantes. Pensamos que esto está influenciado por el clima cálido durante todo el año lo cual aumenta las pérdidas insensibles y de esta manera la concentración de solutos.

Al final la recomendación es visitar a su Urólogo o en su defecto visitar nuestro sitio web https://medicosenmerida.mx/medicos-en-merida/urologos/ para encontrar el especialista que mejor se adapte a sus necesidades.

Incontinencia urinaria femenina y su realidad actual

La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina. Es muy frecuente en mujeres por arriba de los 40 años y se divide en dos tipos: de esfuerzo y urgencia. Es más común conforme se incrementa la edad, sin embargo, nunca es normal y debe ser tratada si deteriora la calidad de vida de quien la padece.

La incontinencia de esfuerzo se refiere a la pérdida de orina durante esfuerzos físicos, como la tos, correr o levantar cosas pesadas. El factor de riesgo más común son los embarazos, y especialmente partos. Se origina por una pérdida del soporte de la uretra (el conducto a través del cual sale la orina). La distensión de los tejidos, provoca un desplazamiento de los ligamentos que la sostienen, y por esta razón se presenta un desplazamiento durante los esfuerzos que provoca la salida de orina.

La incontinencia de urgencia, o vejiga hiperactiva, se refiere a la pérdida involuntaria de orina asociada a un deseo súbito de orinar, provocando fugas antes de llegar al sanitario. Se origina por anormalidades en la función de la vejiga que provocan que ésta se contraiga en momentos inapropiados.

La incontinencia urinaria de esfuerzo puede ocurrir cuando se ejerce presión en la vejiga, por mínima que sea, es decir, al toser, estornudar, reír muy fuerte, hacer ejercicio (incluso caminar rápido) o levantar algún objeto pesado.

Diagnóstico y tratamiento de la incontinencia urinaria

Como ya se expuso, el origen de cada tipo de incontinencia es diferente, por lo tanto, el diagnóstico adecuado es la piedra angular en un tratamiento exitoso, ya que la corrección de un componente no provocará la mejoría en el otro. Una vez que se decide realizar tratamiento invasivo, se recomienda realizar estudios para poder determinar de manera más precisa los mecanismos que originan el problema. Dicho estudio es la urodinamia, que consiste en la medición de presiones dentro de la vía urinaria durante diferentes momentos, lo cual nos permite conocer con precisión la razón por la que se presenta la incontinencia y elegir el tratamiento más adecuado. El paso inicial en el manejo de la incontinencia de esfuerzo es realizar ejercicios de piso pélvico, sin embargo, esto sólo logrará una mejoría significativa en el 30% de los casos. La mayor parte de las pacientes que busquen una cura prolongada y significativa del problema, requerirán cirugía, que consiste en la colocación de una cinta para volver a dar soporte a la uretra. Es importante destacar que la corrección de la “vejiga caída” no mejorará la incontinencia, ya que se trata de dos enfermedades distintas. La probabilidad de éxito cuando se elige el tratamiento adecuado es de 95%. Dicha cirugía se puede hacer ambulatoria, con pronta recuperación y reincorporación a las actividades diarias.

Aproximadamente entre el 9 y el 72% de las mujeres son incontinentes, dicho padecimiento se presenta primordialmente entre los 45 y los 54 años, y entre los 75 y los 84 años

¿Qué hacer con la vejiga hiperactiva?

En el tratamiento de la vejiga hiperactiva, la mayor parte de las pacientes podrán ser manejadas con medicamentos que buscan eliminar estas contracciones anormales de la vejiga. Cuando la respuesta a los medicamentos no es suficiente, o los eventos adversos son muy importantes, se puede optar por el manejo invasivo, que se divide en dos tipos, la aplicación de toxina botulínica, o la colocación de un electrodo estimulador en el nervio que va hacia la vejiga con el implante de una especie de “marcapasos” para la vejiga. Ambos tratamientos son muy eficaces y bien tolerados, y la elección de cada uno dependerá de cada caso. En conclusión, la incontinencia es una enfermedad muy común que deteriora de manera significativa la calidad de vida. Es susceptible de tratamiento con excelentes resultados cuando se tenga un buen diagnóstico, y hoy en día existen diversas opciones que ofrecen tasas de curación muy altas, con bajas probabilidades de complicaciones.

Ejercicios de Kegel contra la incontinencia

La rehabilitación del piso pélvico puede realizarse a través de los ejercicios de Kegel, los cuales deben realizarse a diario y de forma regular, para que de esta manera los músculos se ejerciten y tonifiquen, con el fin de mejorar los síntomas de la incontinencia urinaria.

Se pueden realizar de la siguiente manera:

– Hay que comenzar por vaciar la vejiga

– Se deben contraer sólo los muslos del suelo pélvico

– Para identificar estos músculos, se puede hacer la prueba de interrupción del chorro de orina, que es tratar de detener la salida de la orina. Se realiza cuando la paciente está sentada, se debe inclinar un poco el tronco hacia adelante y separar las piernas. Esto solo se hace una vez para identificar el músculo, el resto de los ejercicios no son durante la micción

– Se deben contraer los músculos, sostener la contracción por 5 segundos y relajar por 5 segundos y repetir 10 veces

– Después se deben hacer 10 ejercicios de contracción y relajación rápida

– Lo ideal es hacer 10 ejercicios similares, 1 vez al día. De esta manera se verán fortalecidos los músculos y se disminuirá la incontinencia en algunos casos.

Al final la recomendación es visitar a su Urólogo o en su defecto visitar nuestro sitio web https://medicosenmerida.mx/medicos-en-merida/urologos/ para encontrar el especialista que mejor se adapte a sus necesidades.

¿Qué es una infección urinaria? Conoce las causas y síntomas

Las enfermedades urinarias se dividen en dos grupos. Uno está conformado por la infección urinaria de transmisión sexual y el otro lo comprenden las infecciones comunes del tracto urinario.

La infección urinaria común del tracto urinario tiene su origen en el crecimiento de las bacterias en la uretra, en la próstata, en la vejiga o en el riñón.

Causas de las enfermedades urinarias comunes

Hay muchos factores que pueden predisponer a la presencia de las enfermedades urinarias.

Entre las causas principales para la aparición de una infección urinaria es que los pacientes no toman la suficiente agua o líquidos o que de manera frecuente se aguantan las ganas de orinar.

Diabetes mellitus e infecciones vaginales como factores de riesgo

Otro factor de importante de aparición de una infección urinaria es el padecimiento de otra enfermedad que facilita el crecimiento de las bacterias al impedir que se vacíe de manera correcta la orina en el paciente.

Estos padecimientos pueden ser la diabetes mellitus o infecciones vaginales las cuales favorecen la migración de las bacterias hacia dentro de la uretra o la vejiga.

Transmisión de bacterias por diversas vías

La transmisión o la llegada de las bacterias que pueden causar una infección urinaria pueden ser de 4 tipos: a través de la sangre, de los vasos linfáticos, por cercanía con otros órganos y por vía ascendente.

La forma más común es por vía ascendente, la cual consiste en la transmisión de las bacterias de fuera hacia dentro por medio de la uretra.

La bacteria que más se presenta en este tipo de transmisión es la denominada escherichia coli, la cual se presenta en el excremento.

En la infancia, las niñas son las que tienen la mayor cantidad de infecciones urinarias. Esto se debe a la cercanía de la uretra con el ano, pero también a la técnica de higiene personal.

Una mala técnica de higiene personal puede facilitar la llegada de las bacterias a la uretra, de ahí migrar hasta la vejiga o el riñón y, con ello, originarse una infección urinaria.

Síntomas de infección urinaria en niños y adultos

Las molestias varían de acuerdo al lugar de surgimiento de la infección urinaria.

Si la infección urinaria se ubica en el riñón, los síntomas, específicamente en niños, son náuseas, vómito, fiebre, escalofríos, distensión abdominal, diarrea, pérdida de apetito y, con el tiempo, baja de peso.

Conforme el paciente es de mayor edad puede decirle con mayor certeza al especialista dónde le duele y delimitar las molestias a una zona específica del cuerpo.

Para el diagnóstico es muy importante que el paciente, cuando acuda con el urólogo, pueda delimitar la zona donde surge el dolor y sus características.

Si la infección urinaria se encuentra en la vejiga, los síntomas varían si se trata de un paciente hombre o de una paciente mujer.

Este tipo de enfermedades urinarias son más comunes en las mujeres y los síntomas son, básicamente, ganas urgentes de orinar y de manera frecuente, ya sea en el día o en la noche;así como dolor antes y después de orinar. También puede aparecer sangrado (visible o no); cambios en la coloración y en el olor de la orina; y de manera general, una incomodidad al término de la micción.

La infección urinaria en hombres originada en la vejiga tiene los mismos síntomas que en las mujeres: ganas urgentes de orinar y de manera frecuente, dolor sangrado, cambios en la coloración y en el olor de la orina. Sin embargo, a diferencia de las mujeres, la infección urinaria en hombres se manifiesta con dolores más leves pues el paciente vacía su vejiga con mayor frecuencia.

Exámenes clínicos básicos para la detección de enfermedades urinarias

El principal estudio clínico al que se debe someter un paciente para que el especialista diagnostique si existe infección urinaria o no, es el examen general de orina.

Otros estudios que se deben realizar de acuerdo a las molestias del paciente y a la localización de los síntomas de la infección urinaria son exámenes de sangre para ver si la infección no ha traspasado y convertido en una bacteriemia.

Otro tipo de métodos de diagnóstico de infección en vías urinarias

También es importante que el urólogo revise el grado de funcionamiento de manera indirecta de los riñones del paciente a través de la determinación de la urea creatinina.

En algunos casos hay que realizar exámenes de ácido úrico y de glucosa en sangre para que el médico verifique que no exista en el paciente alguna enfermedad asociada como la diabetes mellitus. Una vez que se tienen esos estudios básicos es posible utilizar rayos x.

Tratamiento para infección urinaria

Para un paciente con infección urinaria que está manifestando muchos síntomas de manera notoria, hay que tomarle una muestra y darle tratamiento de manera inmediata. Posteriormente, una vez pasado el tratamiento, someter nuevamente al paciente a una serie de estudios y, con ellos, hacer una comparativa de los resultados.

Una de las principales fallas en la atención de las infecciones en vías urinarias en un paciente es que, una vez terminado el tratamiento, no se le vuelven a pedir estudios.

Hidratación constante: mejor método de prevención

Algunas maneras de prevención de las enfermedades urinarias es que el paciente tenga una mejor calidad de vida en su alimentación, tome mucha agua, no se aguante las ganas para orinar y mantenga una adecuada higiene personal.

Si una persona llega a tener molestias, es muy importante acudir al médico y no automedicarse.

Al final la recomendación es visitar a su Urólogo o en su defecto visitar nuestro sitio web https://medicosenmerida.mx/medicos-en-merida/urologos/ para encontrar el especialista que mejor se adapte a sus necesidades.

Cáncer de vejiga: síntomas y modo de identificarlo

El cáncer de vejiga es un padecimiento muy común en urología.

Se trata de la cuarta neoplasia más frecuente y, desafortunadamente, no manifiesta síntomas en los periodos iniciales de la enfermedad. Algunas mujeres, si padecen cáncer de vejiga y no lo saben aún, este padecimiento puede ocasionar algunos síntomas irritativos semejantes a una cistitis o a una inflamación de las vías urinarias.

¿Sangre en la orina? Momento de acudir con el urólogo

La causa más frecuente por la cual una persona acude con el médico urólogo es porque presenta sangrado en la orina. Una persona quien tiene más de 50 años de edad, hay sangrado de orina y este sangrado de orina no duele, no arde o no molesta, debe considerarse un cáncer de vejiga hasta no demostrar lo contrario.

Formas de diagnóstico del cáncer de vejiga

La manera inicial en la que se puede sospechar que existe algún problema que ocasione sangrado, es mediante un examen de orina. A veces, el paciente tiene sangrado macroscópico, es decir, cuando orina observa que hay sangrado en el mingitorio.

Con este dato inicial se puede establecer un procedimiento de diagnóstico inicial que se llama cistoscopia, mediante el cual es posible confirmar que existe la presencia de cáncer en la vejiga.

Para el diagnóstico del cáncer de vejiga, una vez que el medico urólogo tiene la sospecha de que se trata de esta enfermedad, además de la cistoscopia, es posible acudir al ultrasonido.

Para detectar cáncer de vejiga el ultrasonido es un método de diagnóstico más conservador pero que se sigue usando.

La desventaja del ultrasonido es que hay tumoraciones pequeñas que no se diagnostican fácilmente con este procedimiento de diagnóstico. Por tal motivo, los especialistas consideran que lo ideal es someter al paciente a una cistoscopia.

Inicialmente, se establece el diagnóstico mediante cistoscopia y, una vez que el urólogo ve el tumor: su tamaño y la base que tiene dentro de la vejiga, se realiza un procedimiento denominado resección transuretral de la vejiga. La resección transuretral de la vejiga se lleva cabo, también, mediante un instrumento endoscópico que tiene como objetivo resecar la totalidad del tumor. Eventualmente, se toman muestras del área donde está la base del tumor un poco más profundas para que el médico valore si existe invasión al músculo.

Tipos de cáncer de vejiga

Hay 2 tipos de cáncer de vejiga: uno es músculo invasivo y el otro es músculo no invasivo. El 70% de los pacientes presentan el tipo de cáncer músculo no invasivo. Cuando es este el caso se establece un tratamiento de resección transuretral de la vejiga y se complementa con un procedimiento denominado intravesical (BCG) por un periodo de 6 semanas con aplicación semanal. Este es el esquema básico de tratamiento, pero se puede establecer uno diferente dependiendo del caso del paciente. En cuanto al otro 30% de los pacientes, cuando se presenta invasión al músculo, el tratamiento consiste en remover la vejiga. Lo más importante en un paciente que tiene cáncer de vejiga es que esté consciente de que un tumor debe evaluarse en muchas ocasiones. Esto quiere decir que los especilalistas cuentan con un protocolo de evaluación y es muy importante, como medida necesaria, que el paciente sepa que tiene que cubrir esos estudios periódicos.

Incidencias oncológicas que no se deben descuidar

Las evaluaciones se llevan a cabo cada 3 meses durante los primeros 2 o 3 años y, eventualmente, se vuelven más esporádicas, en caso de que no haya recurrencia del tumor. Lo anterior es muy importante porque uno de los principales problemas que tiene el cáncer de vejiga es que tiene un alto índice de recurrencia.

¿Qué hacer si hay recurrencia del tumor?

Por tal motivo es necesario que el paciente no descuide las evaluaciones y visite a su médico de manera continua para que, en caso de detectar una tumoración recurrente, se someta a un tratamiento de manera inmediata y no deje que el cáncer de vejiga avance. Las complicaciones de no tratar a tiempo una recurrencia de un tumor es que, si se trataba de un cáncer de músculo no invasivo, puede volverse invasivo. Si esto es así, el pronóstico inicial cambia y, por ende, el tratamiento también.

Al final la recomendación es visitar a su Urólogo o en su defecto visitar nuestro sitio web https://medicosenmerida.mx/medicos-en-merida/urologos/ para encontrar el especialista que mejor se adapte a sus necesidades.